骨粗鬆症(こつそしょうしょう)

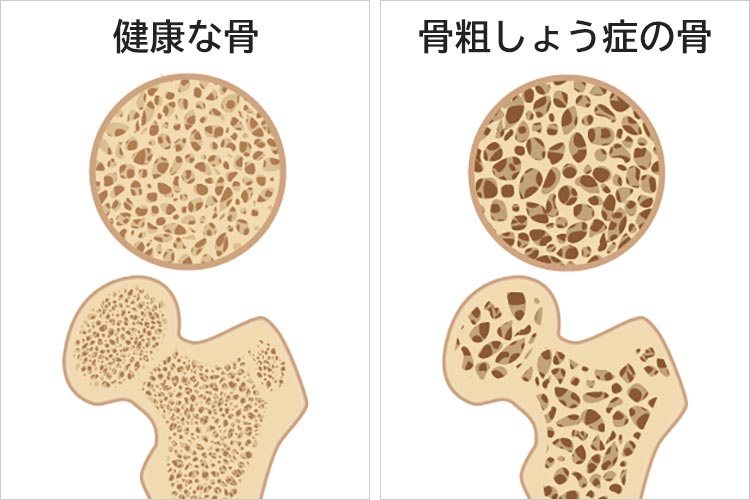

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは、骨の密度や質が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。加齢や女性ホルモンの減少などにより骨の新陳代謝のバランスが崩れ、骨を作る力よりも壊す力が強くなることで発症します。特に閉経後の女性や高齢者に多く見られますが、男性でも起こることがあります。骨粗鬆症は自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行する「沈黙の病気」と呼ばれています。転倒や軽い衝撃で骨折を起こすことがあり、骨折によって寝たきりや生活の質の低下につながることもあります。早期発見と適切な治療・予防が非常に重要です。

骨粗鬆症の原因

骨粗鬆症の主な原因は、加齢やホルモンバランスの変化、栄養不足、運動不足などが挙げられます。特に女性では閉経に伴い、骨の強さを保つ働きのある女性ホルモン(エストロゲン)が急激に減少することで、骨の吸収が促進されます。また、カルシウムやビタミンD、ビタミンKなどの摂取不足、日光に当たる機会の減少、喫煙や過度の飲酒も骨密度の低下に関与します。さらに、糖尿病や甲状腺疾患、腎疾患などの慢性病や、一部の薬(ステロイドなど)の長期使用も骨粗鬆症を引き起こす要因になります。

骨粗鬆症の症状

骨粗鬆症は初期にはほとんど自覚症状がありません。しかし進行すると、背中や腰の痛み、身長の低下、背中が丸くなる(円背)などの変化が現れます。これは骨の密度が低下し、背骨が圧迫骨折を起こすためです。重症化すると、ちょっとした転倒やくしゃみの衝撃でも骨折を起こすことがあります。特に大腿骨の付け根や手首、背骨の骨折は日常生活に大きな影響を及ぼし、寝たきりや介護が必要になる原因となります。痛みや姿勢の変化に気づいたら早めの受診が大切です。

骨粗鬆症で骨折しやすい部位

骨粗鬆症による骨折は、特に「背骨(脊椎)」「大腿骨の付け根(大腿骨近位部)」「手首(橈骨)」の3か所で起こりやすいとされています。背骨の圧迫骨折は、軽い転倒や重い物を持ち上げただけでも発生し、背中や腰の痛み、身長の低下などを引き起こします。大腿骨の骨折は、高齢者に多く、転倒をきっかけに起こりやすく、手術や長期入院が必要になる場合もあります。手首の骨折は、手をついて転倒した際によく見られます。これらの骨折は生活の質を大きく損なうため、骨の健康を維持することがとても重要です。転倒防止対策も併せて行いましょう。

骨粗鬆症の検査

骨粗鬆症の診断には、主に「骨密度検査(DXA法)」が用いられます。これは、腰椎や大腿骨などの骨密度をX線で測定し、若年成人との比較によって骨の強さを評価します。また、血液検査や尿検査では、カルシウムやビタミンDの量、骨の代謝マーカーを測定し、骨の新陳代謝のバランスを調べます。必要に応じて、X線撮影で骨折の有無や骨の形状変化も確認します。検査は短時間で痛みもなく、安全に行うことができます。骨粗鬆症は早期に発見するほど治療効果が高まりますので、閉経後の女性や高齢の方は定期的な検査をおすすめします。

骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症の治療は、「骨の破壊を抑える治療」と「骨を作る治療」を組み合わせて行います。代表的な薬には、骨の吸収を抑えるビスホスホネート製剤、女性ホルモンの作用を補う薬、骨形成を促進する注射薬などがあります。併せて、カルシウムやビタミンD、ビタミンKの補充も重要です。また、食事療法や適度な運動(ウォーキングや筋力トレーニング)は骨を丈夫に保ち、転倒予防にもつながります。治療は長期的に継続することが大切であり、定期的な検査で効果を確認しながら進めます。医師の指導のもと、自分に合った治療を続けましょう。

骨粗鬆症の予防

骨粗鬆症の予防には、若い頃からの生活習慣が大切です。カルシウム(乳製品・小魚など)やビタミンD(魚類・きのこ類など)を十分に摂取し、日光浴で体内のビタミンD生成を促すことが基本です。さらに、ウォーキングやスクワットなどの適度な運動を習慣づけることで、骨に刺激を与え、骨量の維持が期待できます。喫煙や過度な飲酒は骨密度を低下させるため控えましょう。閉経後の女性や高齢者は特に、定期的な骨密度検査を受け、早めの対策をとることが重要です。毎日の食事・運動・生活習慣の見直しが、将来の骨折予防につながります。

Q&A

- Q.骨粗しょう症はいくつから?

-

A.骨粗しょう症は年齢と共に起こり骨が弱くなり骨折を起こしやすくする病気です。

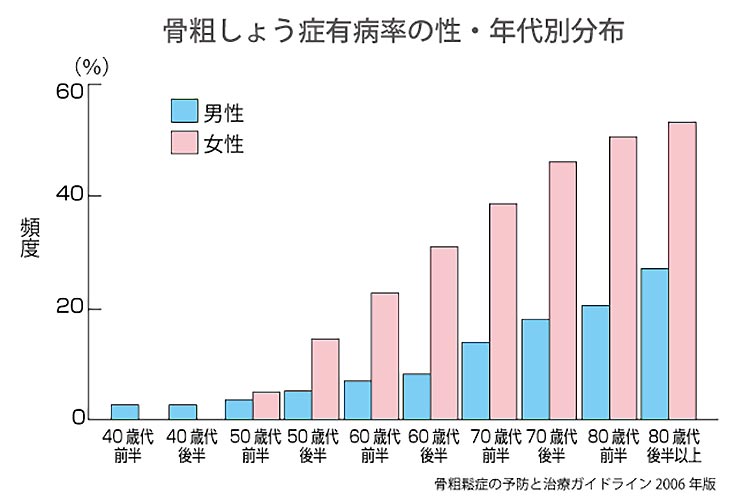

40歳代後半から50歳代にかけて発症しますが、10歳代から20歳代の無理なダイエットや運動不足が、骨粗しょう症の予備軍をつくる事がわかってきています。年齢と共に背中が丸く身長が低くなり持続した腰痛は骨粗しょう症の症状です。また、痛みがなく背中が丸くなる骨折は最近では「いつの間にか骨折」と呼ばれております。

- Qどんな検査がありますか?

- A.骨密度検査機や血液・尿検査で診断します。当院の骨密度検査機は大学病院や総合病院と同品質の機器で骨折の起こりやすい腰・股関節を正確に検査できます。また血液・尿検査を併用する事により治療効果の判定や今後の予後を示す事が出来ます。

- Qどんな治療がありますか?

- A.骨粗しょう症と診断されたら以下の薬物による治療になります。薬物選択は検査結果を踏まえ、骨粗しょう症以外の持病の状態や継続しやすい方法を基準に医師が判断します。

- (1) 骨吸収を抑制する薬

ビスフォスフォネート製剤、SERM(塩酸ラロキシフェン、バゼドキシフェン酢酸塩)、カルシトニン製剤、デノスマブ - (2) 骨の形成を促進する薬

活性型ビタミンD3製剤、ビタミンK2製剤、テリパラチド(副甲状腺ホルモン)

- (1) 骨吸収を抑制する薬

- Q骨に良い食べ物は何ですか?

- A. 薬物療法にあわせて下記の食物の接種が推奨されています(iihone jpより引用)

- ♦カルシウム

- 牛乳・乳製品、小魚、干しエビ、小松菜、チンゲン菜、大豆製品など

※ 骨粗しょう症や骨折予防のためのカルシウムの摂取推奨量は、1日700~800㎎です。

- ♦ビタミンD

- サケ、ウナギ、サンマ、メカジキ、イサキ、カレイ、シイタケ、キクラゲ、卵など

- ♦ビタミンK

- 納豆、ホウレン草、小松菜、ニラ、ブロッコリー、サニーレタス、キャベツなど

ロコモティブシンドローム

加齢などの原因により運動器障害が起き、移動能力の低下等により要介護にある、または要介護になるリスクの高い状態をロコモティブシンドローム(ロコモ:運動器症候群)といいます。

さらに筋量の低下(サルコペニア)、関節や脊椎の変性(変形性膝関節症、変形性脊椎症)、骨粗しょう症(骨量の減少)といった病気を発症すると歩行障害などが起きやすく、やがて要支援、要介護状態(いわゆるロコモ)を招く可能性が高くなります。

運動器機能低下とは、筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板などのいずれか、あるいは複数に障害が起きることで、「立つ」、「歩く」といった基本生活動作が低下している状態です。症状が進行するとやがて日常生活にも支障をきたすようになり、50代からロコモの予備軍を認めます。「健康寿命の短縮、寝たきり、要介護状態」は①メタボリックシンドローム(メタボ)や②認知症、③ロコモティブシンドロームの3大疾患が原因といわれています。

ロコモ予防は運動が最重要

ロコモの原因は、「不適切な生活習慣」、「加齢」、「運動不足」といわれており、その中でも健康寿命(心身ともに自立し、健康的に生活できる期間)を延ばすのに最も有効とされているのが運動療法です。

運動療法には、体を支える力、曲がる衝撃を吸収する力、動かす力が鍛えられ、骨粗しょう症、関節症、脊椎疾患といったロコモになりやすいとされる病気の予防や治療になり筋力や運動神経の向上も期待できます。

ロコモ度チェック表

- 片脚立ちで靴下がはけない

- 家の中でつまずいたり滑ったりする

- 階段を上るのに手すりが必要である

- 横断歩道を青信号で渡りきれない

- 15分くらい続けて歩けない

- 2㎏程度の買い物(1リットルの牛乳パック2個程度)をして持ち帰るのが困難である

- 家の中のやや重い仕事(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)が困難である

上記7項目のうち、ひとつでも該当するものがあれば、ロコモが疑われます。

是非一度当院までご相談ください。