骨密度を上げる方法は?効果的な食事や生活習慣について解説

- 2025.07.14

骨密度とは、骨の強度を測る指標の一つです。

骨密度が低下すると、骨がもろくなり骨折しやすい状態になる『骨粗鬆症』を引き起こします。

骨密度の低下は加齢や女性ホルモンの減少などにより起こりますが、食事や生活習慣などにより骨密度を上げることも可能です。

この記事では、骨密度を上げる方法について詳しく解説します。

骨密度が下がる原因やそれにより引き起こされる骨粗鬆症などもまとめているため、骨密度の低下にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

Contents

骨密度が下がる原因とは?

骨密度が下がる主な原因として、以下の4つが挙げられます。

- ・加齢

- ・女性ホルモンの減少

- ・生活習慣

- ・特定の病気や薬

ここでは上記4つの原因についてそれぞれ解説します。

加齢

骨密度が下がる原因の一つに加齢が挙げられます。

人間の骨密度は18歳くらいでピークに達し、その後40歳代半ばまで一定の密度を維持した後、50歳前後から低下していく傾向にあります。

50歳以降は徐々に骨密度が低下し、骨がどんどんもろくなっていくため、高齢者は骨折しやすい状態になるのです。

加齢に伴って骨密度が低下していく原因として、女性ホルモンの分泌量減少や腸管でのカルシウム吸収の効率低下、カルシウムの吸収を助けるビタミンDの体内生成量の低下などが挙げられます。

そのほか、健康的な骨を作るために大切な運動量の減少や食事量の低下なども、骨密度を低下させる要因です。

女性ホルモンの減少

女性ホルモンの減少も、骨密度の低下に深く関係しています。

女性ホルモンの一種であるエストロゲンには、骨密度を維持する働きがあります。

エストロゲンは閉経に伴って分泌量が低下するため、骨密度を維持するための働きが弱まり、急激に骨密度が低下しやすくなってしまうのです。

このような影響から骨粗鬆症の患者さんの80%以上が女性で、男性よりも女性の方が骨密度の低下が起こりやすい傾向にあります。

生活習慣

骨密度の低下にかかわる要素の一つとして、生活習慣が挙げられます。

具体的には過度なダイエットや運動不足、喫煙、飲酒などです。

特に過度なダイエットによって骨形成に必要な栄養素が不足すると、骨密度が低下しやすくなります。

また運動量の少ない人も骨粗鬆症のリスクが高まるため、体を動かす習慣がない人や外出する機会が少ない人は注意が必要です。

これらの原因は加齢や女性ホルモンの減少などとは異なり、自分の意志で改善できるものです。

生活習慣が乱れがちな人は自分の生活を見直し、健康的な生活習慣を身につけましょう。

特定の病気や薬

骨密度が下がる原因として、特定の病気や薬が挙げられます。

原因になりやすい病気は以下の通りです。

- ・関節リウマチ

- ・副甲状腺機能亢進症

- ・糖尿病

- ・慢性腎臓病

- ・動脈硬化

- ・慢性閉塞性肺疾患

上記の病気では骨代謝に影響を与えるホルモンが不足したり、骨形成に必要な細胞に異常が起きたりすることにより、骨密度が低下することがあります。

また病気の治療に使われるステロイド薬は、長期間服用することで骨粗鬆症を引き起こす場合もあるため注意が必要です。

ステロイド薬が原因で引き起こされる骨粗鬆症は『ステロイド性骨粗鬆症』といわれます。

骨密度の低下は骨粗鬆症の原因になる

骨密度の低下は骨粗鬆症の原因となります。

ここでは骨粗鬆症の種類や検査方法などについて解説します。

骨粗鬆症とは

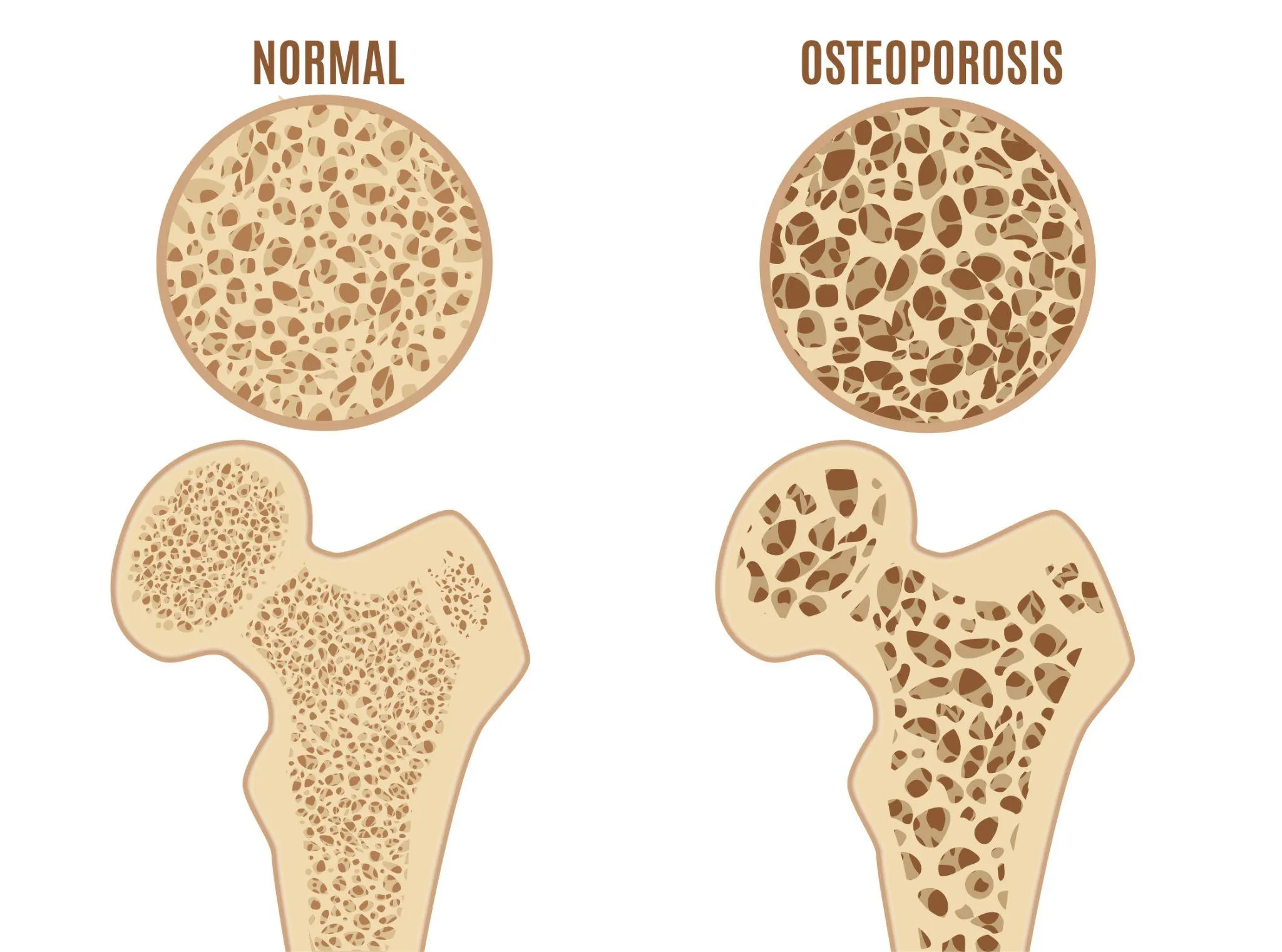

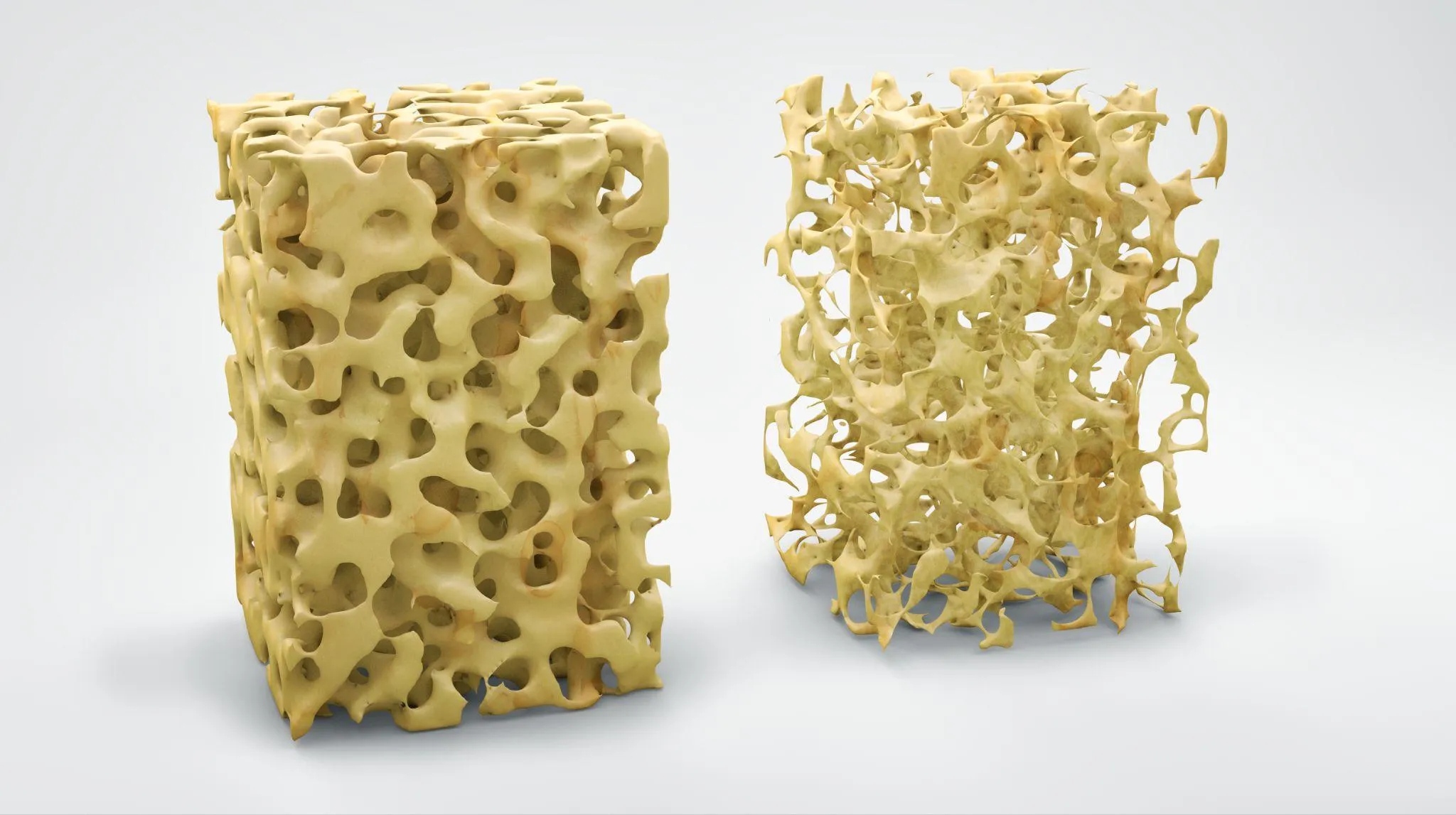

骨粗鬆症とは、骨密度の低下によって骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。

骨密度の低下は、骨の新陳代謝である『骨吸収』と『骨形成』のバランスが崩れることによって起こります。

骨吸収は古い骨が破壊されて吸収されること、骨形成は新しい骨が作られることで、人間の体はこのサイクルを1~4年程度の周期で繰り返しています。

骨の新陳代謝が乱れる原因は、先ほど解説した加齢や女性ホルモンの減少、生活習慣、特定の病気や薬などです。

骨粗鬆症は骨がもろくなる病気のため、骨折などが起こらなければ特に目立った自覚症状はありません。

しかし、骨折が生じやすい部位である手首の骨、太ももの付け根の骨などは、軽く転んだだけでも骨折してしまうことがあります。

骨折すると痛みが生じて動けなくなるだけでなく、その痛みをかばうようになり、周囲の骨も連鎖的に骨折してしまうことがある点に注意が必要です。

骨粗鬆症の疑いがある場合は、なるべく早めに治療を行い、骨折を未然に防ぐことが大切になります。

骨粗鬆症の種類

骨粗鬆症には『原発性(一次性)骨粗鬆症』と『続発性(二次性)骨粗鬆症』の2種類があります。

それぞれ発症の原因が異なります。

| 骨粗鬆症の種類 | 原因 |

|---|---|

| 原発性(一次性)骨粗鬆症 | 加齢、ホルモンバランスの乱れ、生活習慣、遺伝的要因、飲酒・喫煙など |

| 続発性(二次性)骨粗鬆症 | 疾患や薬の影響 |

上記のほか、非常にまれな種類ですが、原因不明な『特発性骨粗鬆症』もあり、若年層で見られます。

骨密度の検査方法

骨密度の診断では、一般的にX線を使用した検査が行われます。

若い年齢層の平均骨密度を基準として、自分の骨密度が何%であるかを調べる検査方法です。

平均値の80~90%相当であれば要指導(食生活や運動の指導を行う)、平均値の80%以下であれば要検査(精密検査の実施)となります。

精密検査では、血液検査や尿検査、DXA法(X線で骨密度を測定する方法)による腰椎の骨密度測定、背骨のX線撮影などの検査を行い、他に疾患がみられなければ骨粗鬆症と診断されます。

骨密度を上げる食事

骨密度の低下を防ぐためには、骨密度を上げる食事を積極的に取り入れることが大切です。

具体的には以下の栄養素を積極的に摂取するとよいでしょう。

- ・カルシウム

- ・ビタミンD

- ・ビタミンK

- ・マグネシウム

- ・ビタミンB6・B12・葉酸

- ・たんぱく質

ここでは上記6つの栄養素についてそれぞれ解説します。

カルシウム

カルシウムは骨形成にかかわる重要な栄養素の一つです。

日本人はどの年代でも男女ともにカルシウムが不足しがちなため、積極的に摂取することを心がけましょう。

カルシウムは以下のような食事に多く含まれています。

- ・牛乳

- ・チーズ

- ・小魚

- ・干しエビ

- ・小松菜

- ・チンゲン菜など

またカルシウムは体内に吸収されにくい性質を持っており、摂取してもわずか2~3割程度しか吸収されません。

食べ物によって吸収率が異なるため、効率的に吸収できる食材を選ぶのもおすすめです。

例えば小松菜やモロヘイヤなどの野菜類のカルシウム吸収率は19%ですが、牛乳や乳製品は40%の吸収率を誇ります。

乳製品は特に吸収率が高いため、上手に食生活に取り入れてみてください。

ビタミンD

ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける成分で、カルシウムと一緒に摂取するのが望ましいです。

一緒に摂取することで、よりカルシウムを効率的に吸収させることができます。

ビタミンDは以下のような食事に多く含まれています。

- ・鮭

- ・ウナギ

- ・サンマ

- ・カレイ

- ・干ししいたけ

- ・まいたけ

- ・きくらげ

- ・卵など

ビタミンDが不足すると、骨密度の低下につながるだけでなく、骨粗鬆症治療の障害にもなり得るため注意が必要です。

骨粗鬆症予防のためには、1日当たり10~20μg程度を目安に摂取するのが望ましいでしょう。

ビタミンK

ビタミンKはカルシウムが骨に定着するのを助ける成分で、ビタミンDと同じように重要な役割を持ちます。

ビタミンKの摂取量が少ない人は、摂取量が多い人と比べて骨粗鬆症による大腿骨近位部骨折のリスクが高まるという報告もあります。

ビタミンKが多く含まれる食事は以下の通りです。

- ・納豆

- ・ほうれん草

- ・小松菜

- ・ニラ

- ・ブロッコリー

- ・サニーレタス

- ・キャベツなど

骨粗鬆症を予防するためには、1日当たり250~300μgを目安に摂取しましょう。

ビタミンKは油に溶けやすい性質を持つため、炒め物や脂身の多い肉・魚類と一緒に食べると、より効率的に吸収できます。

マグネシウム

マグネシウムは骨形成にかかわる重要な成分の一つで、骨の中に入るカルシウム量を調節する役割を持っています。

マグネシウムが不足すると骨密度の低下につながるだけでなく、心疾患や糖尿病、高血圧症などの生活習慣病のリスクが高まるため注意が必要です。

マグネシウムは以下のような食事に多く含まれています。

- ・あおさ

- ・あおのり

- ・わかめ

- ・刻み昆布

- ・大豆

- ・アーモンド

- ・玄米など

マグネシウムの1日の摂取目安量は280~380mgのため、上記のような食品から意識的に摂取するようにしましょう。

ビタミンB6・B12・葉酸

ビタミンB6・B12・葉酸は、骨の強度にかかわるコラーゲンの生成に必要な成分です。

それぞれ以下のような食事に多く含まれています。

| 栄養素 | 食品例 |

|---|---|

| ビタミンB6 | まぐろ、鮭、豚肉、玄米、バナナなど |

| ビタミンB12 | サンマ、牡蠣、牛レバーなど |

| 葉酸 | ホタテ、鶏レバー、イチゴなど |

1日の摂取目安量はビタミンB6が1.1mg、ビタミンB12は2.4μg、葉酸は240μgとなっています。

食事から摂取するのが難しい場合は、栄養補助食品や栄養機能食品、サプリメントなども上手く活用してみてください。

たんぱく質

たんぱく質は骨の修復と成長に欠かせない成分です。

骨折を防ぐための筋肉を作るのにも必要な成分となるため、積極的に摂取しましょう。

たんぱく質が含まれる主な食事として、以下が挙げられます。

- ・鶏肉

- ・大豆

- ・チーズ

- ・ブロッコリーなど

たんぱく質の摂取量は、体重1㎏あたり1gを目安にするとよいでしょう。

体重60kgの人であれば、1日60gを目安に食事や栄養補助食品などから摂取するのが理想です。

骨密度を上げる生活習慣

骨密度を上げるためには、生活習慣の見直しも大切です。

骨密度を上げる生活習慣には以下のようなものがあります。

- ・適度に運動する

- ・栄養バランスの整った食事を心がける

- ・日光浴をする

- ・過剰な飲酒は控える

- ・カフェインの摂取を控える

ここでは上記5つの生活習慣についてそれぞれ解説します。

適度に運動する

骨密度を上げるためには、適度に運動することが大切です。

骨に適度な刺激を加えることで、骨を作る骨細胞が活性化し、骨密度の向上が期待できます。

ウォーキングやジョギングといった軽い運動でもよいため、毎日30分以上体を動かすのが望ましいです。

最初から負荷の高い運動をすると怪我のリスクがあるため、まずは無理のない範囲で運動を取り入れてみてください。

栄養バランスの整った食事を心がける

骨密度を上げるためには、栄養バランスの整った食事を心がけることが大切です。

過度なダイエットによる食事制限はもってのほかですが、骨に良い影響を与える栄養素でも、どれか一つに偏ってしまうと逆効果になります。

骨に良い栄養素を取り入れつつも、特定の食品に偏ることのないバランスの良い食事を心がけましょう。

栄養素が不足してしまう場合には、医師と相談のうえでサプリメントや栄養補助食品などを活用するのもおすすめです。

日光浴をする

日光浴をすることで、カルシウムの吸収を助けるビタミンDの生成を促進できます。

日光を浴びることで生成されるビタミンDの量は、食事から得られる量よりも多いため、食事と同じくらい重要なものです。

夏場は木陰で30分、冬場は1時間程度外で過ごす習慣をつけて、ビタミンD不足を防ぎましょう。

また日光浴は骨密度を上げるのに有効なだけでなく、ストレス解消や集中力アップなどの効果も期待できるため、気分が落ち込みがちな人ほど試してみてください。

過剰な飲酒は控える

骨密度を上げるためには、過剰な飲酒は控えることが大切です。

アルコールにはカルシウムの吸収を阻害する作用があるため、過剰に摂取すると骨密度の低下につながります。

全く飲んではいけないわけではありませんが、骨密度を上げたい場合は控えることが望ましいです。

骨粗鬆症予防のためのお酒摂取量は、ビールで約500ml、日本酒で1合以下が目安です。

カフェインの摂取を控える

カフェインもアルコールと同様に、カルシウムの吸収を阻害する働きがあります。

緑茶や紅茶、コーヒー、エナジードリンクといったカフェインが多く含まれる飲み物ばかり飲んでいると、過剰摂取による骨密度の低下を招く恐れがあるため注意しましょう。

1日の摂取量をなるべく抑えることをおすすめします。

まとめ

骨密度を上げるためには、栄養バランスの良い食事や適度な運動、日光浴などを行うのが効果的です。

特に食事では、カルシウムやビタミンD、ビタミンK、ビタミンB6・B12・葉酸、マグネシウム、たんぱく質といった骨の形成や吸収にかかわる栄養素を積極的に摂取するようにしましょう。

どれか一つに栄養素が偏ってしまうと健康に良くないため、栄養バランスを常に意識して食事に取り入れてみてください。

『西尾久リウマチ整形外科』では、骨粗鬆症の診断のための骨密度検査を行っています。

各種治療薬も用意しているため、骨密度の低下にお悩みの方や骨粗鬆症の疑いがある方はぜひ当院までご相談ください。