骨粗鬆症の薬をやめたい!服用をやめるリスクや薬以外の対策方法を解説

- 2025.07.15

骨粗鬆症は主に薬の服用による治療が行われます。

ただし骨粗鬆症は自覚症状のほとんどない病気のため、薬の効果に疑問を抱いたり、薬をやめたいと思ってしまったりする方も多いでしょう。

この記事では、骨粗鬆症の薬の服用をやめるリスクについて解説します。

骨粗鬆症治療薬の種類や薬以外でできる予防・対策方法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

骨粗鬆症とは

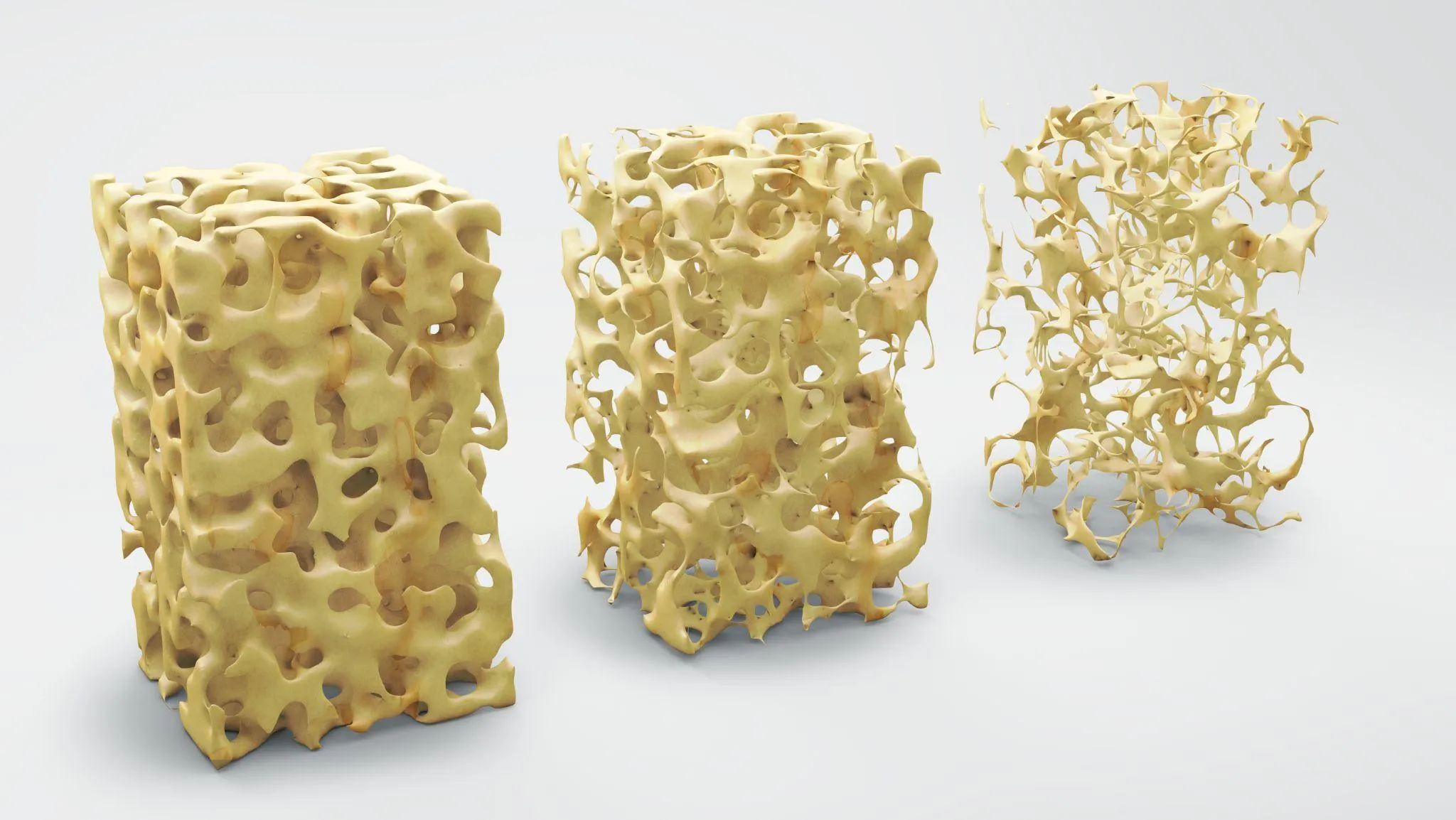

骨粗鬆症は骨の密度と質が低下することによって、骨がもろくなり、骨折リスクが高まる病気です。

この病気は特に高齢者に多く見られ、加齢による骨の変化が主な原因とされています。

また女性は男性に比べて発症リスクが高く、閉経後のホルモン変化が影響するとされています。

栄養不足や運動不足も、骨粗鬆症の発症に影響する要因です。

ここでは骨粗鬆症の特徴や骨折しやすくなる部位、診断方法などについて解説します。

骨密度と骨質の低下により骨折リスクが高まる病気

骨粗鬆症は骨密度と骨質の低下により、骨折リスクが高まる病気です。

骨密度は骨の強度を示す指標で、骨質は骨の内部構造や材料の特性であり、骨の強度を決定するもう一つの重要な要素です。

骨密度が低下すると、骨がもろくなり、軽い転倒や衝撃でさえ骨折するリスクが高まります。

骨密度の低下は、骨の新陳代謝である『骨吸収(古い骨を壊して吸収する)』と『骨形成(新しい骨を作る)』のバランスが崩れることによって起こるものです。

骨形成よりも骨吸収の割合の方が多くなると、新しい骨の形成が追い付かず、骨密度が低下してしまいます。

骨密度の低下を招く要因としては、加齢や女性ホルモンの減少、生活習慣の乱れなどが挙げられます。

骨粗鬆症になると骨折を起こしやすくなる

骨粗鬆症による骨折は、特に背骨や腰椎、手首、大腿骨の頸部で起こりやすいです。

これらの部位は重量を支えるため、骨密度が低下すると大きな負担がかかります。

大腿骨の骨折は歩行能力に重大な影響を及ぼし、高齢者では寝たきり状態になるリスクが高まるため注意が必要です。

このように骨粗鬆症が原因で日常生活に大きく支障をきたすことがあるため、予防と早期発見が重要となります。

骨粗鬆症の診断方法

骨粗鬆症の診断では、主に骨密度を測定する方法が用いられます。

最も一般的な手法はDXAと呼ばれる2種類のX線を使って計測する方法で、これにより全身のほとんどの骨密度を正確に測定できます。

そのほかにも超音波法やMD法などの骨密度検査方法があり、医師による問診や身体検査、血液検査などを行う場合もあります。

診断結果に基づき、適切な治療方針を立て、骨折のリスクを軽減するための対策をとることが大切です。

骨粗鬆症治療薬の種類

骨粗鬆症で使用される治療薬には以下の種類があります。

- ・骨形成促進薬

- ・骨吸収抑制薬

- ・その他の薬

ここでは上記3つの種類についてそれぞれ解説します。

骨形成促進薬

骨形成促進薬は、骨の形成を促すことで骨密度を増加させることを目的とした薬です。

特に代表的な種類が『テリパラチド』です。

テリパラチドは副甲状腺ホルモンの一部を合成したもので、骨芽細胞の活性を高め、骨の形成を直接刺激します。

また新しい骨を作り出すことで、骨折リスクを低減させる効果があります。

骨形成促進薬は、骨密度が著しく低下している患者さんや過去に複数回の骨折経験がある患者さんに推奨されることが多いです。

骨吸収抑制薬

骨吸収抑制薬は、骨を分解する細胞である破骨細胞の活動を抑えることを目的とした薬です。

よく使われる薬には『ビスホスホネート』や『デノスマブ』などがあります。

ビスホスホネートは破骨細胞の活動を直接阻止し、骨吸収を減少させて骨密度を維持します。

デノスマブもまた同様の作用を持ちますが、異なるメカニズムで免疫反応を利用して破骨細胞の形成や機能を抑制する薬です。

これらの薬は、骨粗鬆症の進行を遅らせたり、骨折の予防に役立ちます。

その他の薬

そのほかに骨粗鬆症の治療に使われる薬として、カルシウム製剤が挙げられます。

この薬は骨を作る主要な成分であるカルシウムを合成したもので、食事で不足するカルシウムの摂取量を補う目的があります。

骨粗鬆症予防のためには1日1000mg以上のカルシウム摂取が推奨されるため、骨粗鬆症患者さんの場合は、足りない分をカルシウム製剤で補うことが多いです。

骨粗鬆症の薬をやめたい!服用をやめるリスクは?

骨粗鬆症の薬の服用を中止すると、骨密度が低下し、骨折のリスクが高まる恐れがあります。

特に高齢者や骨粗鬆症が進行している方では、リスクはさらに増大するため注意が必要です。

ここでは骨粗鬆症の薬治療を継続するためのポイントについて解説します。

服用をやめると骨折しやすくなってしまう

骨粗鬆症は骨がもろくなり、日常生活でのちょっとした衝撃や転倒で簡単に骨折してしまう病気です。

薬の服用を中止すると、これまで薬が補っていた骨の強度が失われることになり、骨折のリスクが急激に高まる恐れがあります。

骨折は生活の質を大幅に低下させ、特に腰椎や股関節の骨折は深刻な後遺症を引き起こす可能性があります。

したがって、骨折リスクを減らすためには、継続して薬を服用すること大切です。

モチベーションを上げて服用を続けることが大切

骨粗鬆症の治療では、継続して薬を服用することが重要になります。

しかし長期間にわたる薬の服用は、モチベーションを維持するのが難しくなってしまうこともあるでしょう。

服用を続けるためには定期的な医師の診察や骨密度の計測を行い、目に見える効果を確認することが大切になります。

また家族のサポートを得たり、健康的な生活習慣を心がけたりすることも、モチベーションの維持や向上の助けとなるでしょう。

内服薬から注射への変更を検討する

薬の服用が困難な場合や副作用が気になる場合には、内服薬から注射への変更を検討するのも一つの方法です。

注射薬は通常、月に一度や半年に一度の投与で済むため、服用の手間を減らすことができます。

また消化器系の副作用が軽減されることもあるため、内服薬が合わない場合には特におすすめです。

変更を考える際には、医師と相談し、自分に最適な治療法を選ぶようにしましょう。

自己判断で勝手に治療をやめず必ず医師に相談する

骨粗鬆症の薬を自己判断でやめると、健康に重大なリスクをもたらす可能性があります。

治療を中断する前に必ず医師に相談し、アドバイスを受けることが大切です。

医師は患者さんの骨密度の状態や健康全般を考慮して、適切な治療方法や変更のタイミングを提案してくれます。

自身の健康を守るためにも、自己判断での治療中止は避けるようにしましょう。

骨粗鬆症の薬以外でできる予防・対策方法

骨粗鬆症の薬以外でできる予防・対策方法として、以下が挙げられます。

- ・カルシウムを十分に摂取する

- ・骨を強くする栄養素を積極的に摂取する

- ・不足しがちな栄養素はサプリメントで補う

- ・禁煙・節酒する

- ・カフェインの摂取を控える

- ・適度に運動する

- ・日光浴をする

- ・定期的に骨密度検査を受ける

ここでは上記8つの予防・対策方法についてそれぞれ解説します。

カルシウムを十分に摂取する

骨粗鬆症を予防するためには、カルシウムを十分に摂取することが大切です。

カルシウムは骨の主な構成要素の一つで、摂取量が不足すると骨密度の低下を招きやすくなります。

骨粗鬆症の予防のためには最低でも1日1000mgのカルシウム摂取が推奨されているため、乳製品や小魚、豆腐、野菜などを組み合わせて効率的に摂取しましょう。

カルシウム吸収に重要なビタミンDとともに摂取すると、さらに効果的となります。

骨を強くする栄養素を積極的に摂取する

骨を強化するために必要な栄養素はカルシウムだけではありません。

ビタミンDやビタミンK、マグネシウム、亜鉛なども重要です。

ビタミンDは魚や卵、きのこに多く含まれており、日光を浴びることで体内で合成されます。

ビタミンKは緑黄色野菜に豊富に含まれ、骨の形成をサポートします。

またマグネシウムや亜鉛はナッツや種子類、全粒穀物、肉類に含まれ、骨の健康維持に寄与する重要な栄養素です。

これらの食材をバランス良く毎日の食事に取り入れましょう。

不足しがちな栄養素はサプリメントで補う

食事だけでは十分に栄養素を摂取できない場合が多く、特にビタミンDやカルシウムは不足しがちです。

そんなときはサプリメントを活用することで効率良く不足を補うことができます。

サプリメントを選ぶ際は、必要な栄養素が適切な量で含まれているか確認し、過剰摂取にならないよう注意しましょう。

特にカルシウムとビタミンDの組み合わせは効果的ですが、血中カルシウム濃度が高くなることを避けるため、医師や薬剤師などの専門家のアドバイスを受けると安心です。

禁煙・節酒する

喫煙や過度の飲酒は骨密度を低下させ、骨折のリスクを高めることが知られています。

タバコに含まれるニコチンは骨の血流を悪化させ、新しい骨が生成されにくくなる原因となります。

またアルコールはカルシウムの吸収を妨げ、カルシウムの排泄を促進してしまうため注意が必要です。

禁煙や飲酒量の制限などを行い、骨の健康を守りましょう。

カフェインの摂取を控える

カフェインの過剰摂取は骨の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

特にコーヒーや紅茶、エナジードリンクなど、日常的に摂取される飲み物には多くのカフェインが含まれています。

カフェインにはカルシウムの吸収を妨げたり、尿を通じてカルシウムが体外に排出されるのを促したりする作用があるため、骨粗鬆症を予防したい方は特に注意が必要です。

カフェインが含まれる飲み物の摂取量を調整し、なるべくカフェインの少ない代替品を選ぶことをおすすめします。

適度に運動する

運動は骨密度を高め、骨の強度を維持するのに役立ちます。

特にウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、骨に適度な負荷を与え、骨を強くすることが確認されています。

定期的な運動は骨だけでなく全身の健康を向上させる有効な方法です。

しかし無理をして激しい運動を行うと怪我をすることもあるため、自分の体力や年齢に合った運動量・強度を選ぶことが重要です。

運動が難しい場合は、普段より歩く距離を増やす、エレベーターやエスカレーターではなく階段を利用するなどして、少しずつ運動量を増やすとよいでしょう。

日光浴をする

日光浴はビタミンDの生成を促進し、骨の健康に不可欠なカルシウムの吸収を助けます。

30分~1時間程度の適度な日光浴を行うことで、骨粗鬆症の予防につながります。

日光浴は短時間でも効果が期待できるため、日々の習慣に組み込むようにしましょう。

定期的に骨密度検査を受ける

骨密度検査は、骨の健康状態を把握するために重要な手段です。

通常は中高年に対して推奨されていますが、家族歴や生活習慣によっては若い世代でも検査を受けることが望ましい場合があります。

検査結果を基に医師と相談しながら、必要な予防策や治療を行うことが可能です。

また骨密度検査を受けることで、自分の骨の状態を知り、適切な生活習慣を考えるきっかけにもなります。

定期的な検査は骨粗鬆症の早期発見や進行防止に役立つため、積極的に受けるようにしましょう。

まとめ

骨粗鬆症の薬治療をやめてしまうと、骨折リスクが高まってしまいます。

そのためモチベーションを維持しながら薬の服用を継続することが大切です。

また内服薬の服用をやめたい場合は注射治療への変更も検討してみるとよいでしょう。

医師に相談すると自分の症状や状況に合った治療方法を提案してもらえるため、「骨粗鬆症の薬をやめたい」と感じたら、まずは医師に相談してみてください。

『西尾久リウマチ整形外科』では、日本整形外科学会専門医・指導医が患者さん一人ひとりに寄り添った治療方法を提案しています。

骨粗鬆症の治療にも対応しているため、治療にお悩みの方はぜひ当院までご相談ください。