骨粗鬆症の原因は?予防するための食事・運動のポイントも解説

- 2025.07.15

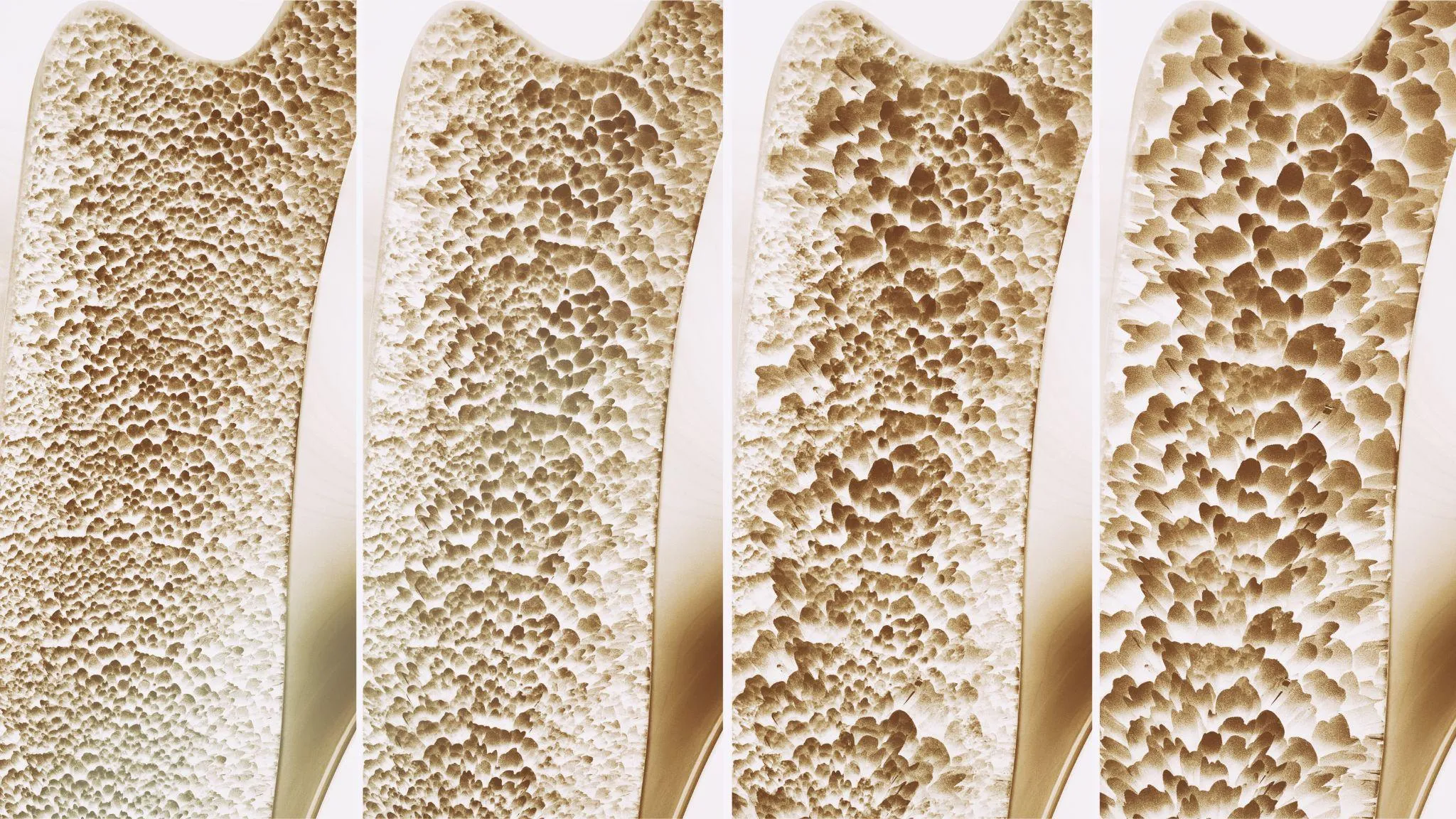

骨粗鬆症は、骨量が低下することで骨がもろくなり、骨折しやすい状態になる病気です。

主な原因としては加齢や女性ホルモンの減少などが挙げられるほか、生活習慣の乱れも原因となり得るため注意が必要です。

この記事では、骨粗鬆症の主な原因について詳しく解説します。

骨粗鬆症の予防方法もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

Contents

骨粗鬆症とは

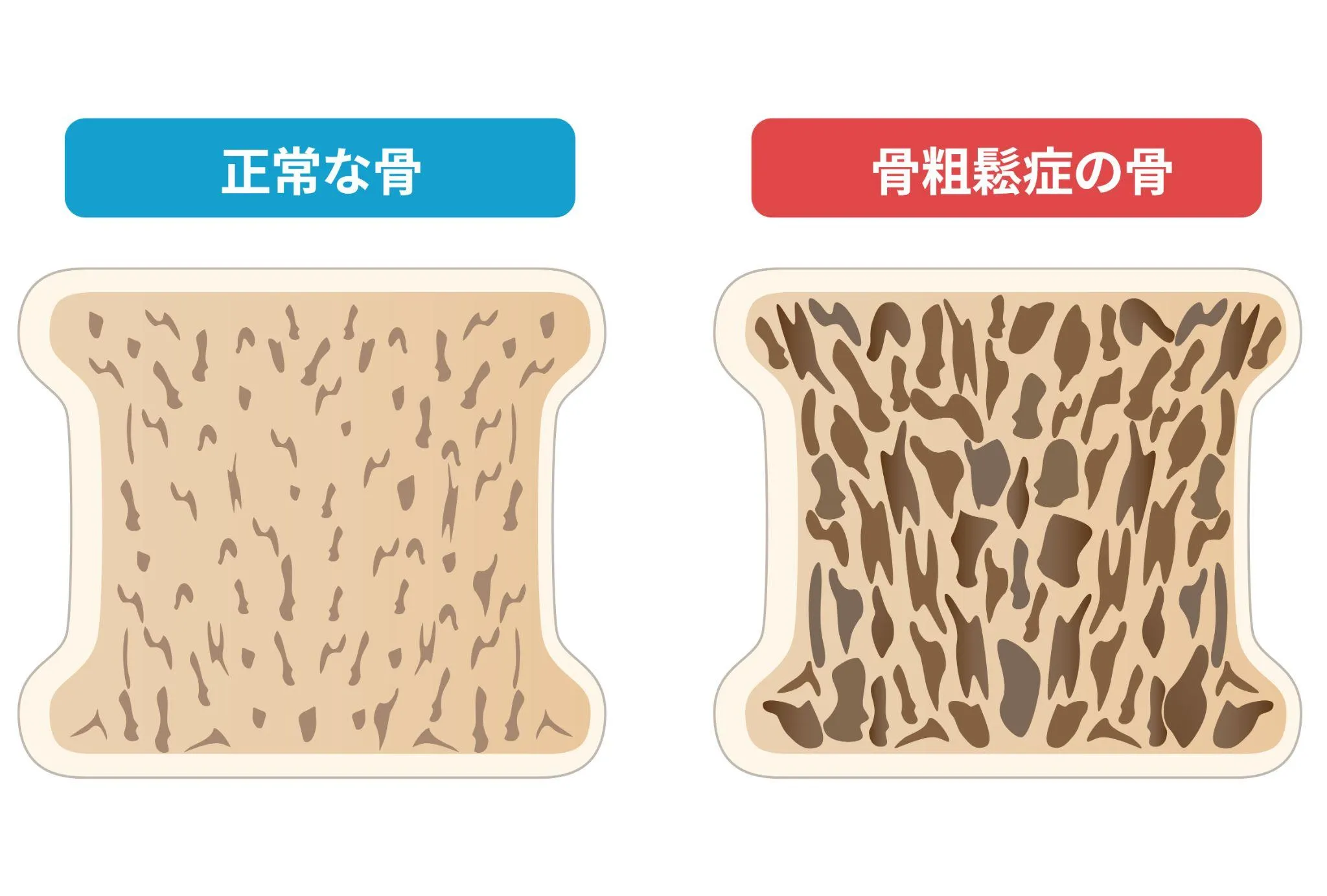

骨粗鬆症は、骨の密度や強度が低下し、骨折しやすくなる病気です。

特に高齢者や閉経後の女性に多く見られますが、若い世代でも生活習慣や病気によって発症することがあります。

骨は新陳代謝を繰り返しながら強度を維持していますが、加齢やホルモンバランスの変化によって骨を壊す働きが強くなると骨密度が低下します。

その結果、骨がもろくなり、転倒や軽い衝撃で骨折しやすくなるのです。

骨粗鬆症が進行すると、背骨が圧迫骨折を起こし、背中が曲がったり身長が縮んだりすることがあります。

また大腿骨や手首の骨折も多く、特に大腿骨の骨折は寝たきりの原因になることがあるため注意が必要です。

自覚症状がほとんどないため、気づいたときには骨がかなりもろくなっていることも少なくありません。

早期発見と適切な対策を心がけることで、健康な骨を維持し、骨折のリスクを減らすことができます。

骨粗鬆症の原因

骨粗鬆症の原因には以下が挙げられます。

- ・加齢

- ・女性ホルモンの低下

- ・喫煙

- ・飲酒

- ・無理なダイエット

- ・運動不足

- ・カルシウム不足・ビタミン不足

- ・特定の病気

- ・薬の副作用

ここでは上記9つの原因についてそれぞれ解説します。

加齢

年齢を重ねると、骨の形成能力が低下し、骨密度が減少します。

若い頃は骨を破壊する細胞(破骨細胞)と新しく骨を作る細胞(骨芽細胞)のバランスが取れています。

しかし加齢とともに骨芽細胞の働きが弱まり、骨が作られる速度が遅くなってしまうのです。

その結果、骨の密度が徐々に低下し、骨粗鬆症のリスクが高まります。

また加齢に伴う筋力の低下や運動量の減少も、骨の強度を低下させる要因となります。

女性ホルモンの低下

女性は閉経を迎えると、エストロゲンというホルモンの分泌が急激に減少します。

エストロゲンには骨の破壊を抑える働きがあり、このホルモンが低下すると骨の吸収が進みやすくなります。

そのため、閉経後の女性は急速に骨密度が低下し、骨折のリスクが高まってしまうのです。

また若年層でも過度なダイエットや月経不順が原因でホルモンバランスが崩れると、骨粗鬆症を引き起こすことがあります。

喫煙

喫煙は骨の健康に悪影響を及ぼします。

タバコに含まれるニコチンは骨の形成を妨げるだけでなく、カルシウムの吸収を低下させる作用があります。

また喫煙によって血流が悪化すると、骨に必要な栄養が十分に届かなくなり、骨密度が低下しやすくなるため注意が必要です。

さらに喫煙は女性ホルモンの分泌にも影響を与え、特に閉経前後の女性にとっては骨粗鬆症のリスクを高める要因となります。

飲酒

過度な飲酒は、骨の健康に悪影響を与えることが知られています。

アルコールを大量に摂取すると、カルシウムの吸収が阻害され、骨の形成を担う骨芽細胞の働きが低下します。

また飲酒はビタミンDの代謝にも悪影響を及ぼし、骨を強くするために必要な栄養素が十分に機能しなくなってしまうことがあるのです。

さらにアルコールの影響で転倒のリスクが高まり、骨折の危険性も増加します。

骨の健康を守るためには、なるべく飲酒は控えた方が良いでしょう。

無理なダイエット

極端な食事制限を伴うダイエットは、骨粗鬆症を引き起こす原因の一つです。

カルシウムやタンパク質、ビタミンDなど、骨の形成に必要な栄養素が不足すると、骨密度が低下しやすくなります。

特に成長期や若い女性が過度なダイエットをすると、ホルモンバランスが崩れ、骨の健康が損なわれることがあります。

健康な骨を維持するためには、無理な減量を避け、栄養バランスの取れた食事を心がけることが大切です。

運動不足

骨は適度な負荷がかかることで強くなる性質を持っています。

そのため運動不足が続くと、骨への刺激が減り、骨密度の低下につながってしまうのです。

特にデスクワークが多い人や運動習慣のない人は、骨の強度が低下しやすい傾向にあります。

ウォーキングやスクワットなどの軽い運動を継続することで、骨を強くして骨粗鬆症のリスクを抑えられるため、骨粗鬆症予防のためには日常生活に適度な運動を取り入れることが大切です。

カルシウム不足・ビタミン不足

骨の主成分であるカルシウムが不足すると、骨密度が低下し、骨粗鬆症のリスクが高まります。

特に乳製品や小魚などのカルシウムを多く含む食品を十分に摂取していないと、骨がもろくなりやすくなるため注意が必要です。

またビタミンDが不足すると、体内でのカルシウムの吸収効率が低下し、骨の形成に悪影響を及ぼします。

さらにビタミンKも骨の代謝に関与しており、不足すると骨密度が低下しやすくなります。

日光を適度に浴びることや栄養バランスの取れた食事を意識することが大切です。

特定の病気

特定の病気が原因で骨粗鬆症を引き起こすことがあります。

例えば甲状腺機能亢進症は骨の代謝を活発にしすぎるため、骨の形成が追いつかず、骨密度が低下することがあります。

また糖尿病も骨の強度を低下させる要因の一つです。

慢性腎臓病や関節リウマチなどの疾患でも、カルシウムの代謝が乱れたり、炎症によって骨の形成が抑制されたりすることがあります。

こうした病気を持つ人は、骨の健康管理にも注意を払うことが大切です。

薬の副作用

一部の薬は、長期間の使用によって骨粗鬆症のリスクを高めることがあります。

特にステロイド薬は骨の代謝に影響を与え、骨密度を低下させることが知られています。

また抗てんかん薬や甲状腺ホルモン製剤の一部も、骨のカルシウム吸収を妨げる可能性があるため注意が必要です。

これらの薬を服用している場合は、医師と相談しながら適切な骨のケアを行うことが大切です。

骨粗鬆症は原因によって2種類に分けられる

骨粗鬆症は大きく分けて『原発性骨粗鬆症』と『続発性骨粗鬆症』の2種類に分類されます。

原発性骨粗鬆症は加齢やホルモンの変化、生活習慣の影響によって自然に発症するもので、特に閉経後の女性に多く見られます。

一方、続発性骨粗鬆症は特定の病気や薬の影響で発症するものです。

どちらのタイプも、骨密度の低下によって骨折しやすくなるため、早めの対策が重要になります。

原発性骨粗鬆症

原発性骨粗鬆症は、加齢やホルモンバランスの変化、栄養不足などが原因となる骨粗鬆症です。

特に閉経後の女性は、女性ホルモンであるエストロゲンの減少によって骨の新陳代謝が崩れ、骨密度が急速に低下しやすくなります。

また高齢になると骨を作る力が衰え、骨を壊す働きが優位になるため、男女を問わず骨の強度が低下していきます。

さらにカルシウムやビタミンDの不足、運動不足、喫煙、過度な飲酒などの生活習慣も、骨密度の低下を加速させる要因となるため注意が必要です。

原発性骨粗鬆症の予防には、バランスの取れた食事や適度な運動、日光浴を取り入れることが大切になります。

続発性骨粗鬆症

続発性骨粗鬆症は、特定の病気や薬の影響によって引き起こされる骨粗鬆症です。

例えば甲状腺機能亢進症や糖尿病、慢性腎臓病、関節リウマチなどは骨の代謝に影響を与え、骨密度の低下を招くことがあります。

また長期間のステロイド薬の使用は、骨の形成を抑制し、骨粗鬆症のリスクを高める要因となります。

続発性骨粗鬆症の治療では基礎疾患の管理が重要となるため、医師と相談しながら適切な治療を進めることが大切です。

骨粗鬆症の予防方法

骨粗鬆症の予防方法は以下の通りです。

- ・栄養バランスの整った食事をとる

- ・カルシウムを十分に摂取する

- ・骨を強くする栄養素を積極的に摂取する

- ・適量のたんぱく質をとる

- ・適度に運動する

- ・日光浴をする

- ・禁煙・節酒を心がける

- ・定期的に骨密度測定をする

ここでは上記8つの予防方法についてそれぞれ解説します。

栄養バランスの整った食事をとる

骨の健康を維持するためには、特定の栄養素だけでなく、全体の栄養バランスを整えることが大切です。

カルシウムやビタミンDなどの骨にかかわる栄養素はもちろん、たんぱく質やビタミンK、マグネシウムなども重要な栄養素となります。

また偏った食事では、必要な栄養が不足しがちになり、骨の強度が低下してしまいます。

乳製品、魚、大豆製品、緑黄色野菜など、さまざまな食品を取り入れることで、バランスの良い食生活を心がけましょう。

カルシウムを十分に摂取する

カルシウムは骨の主成分であり、不足すると骨密度の低下を招きます。

成人が1日に必要とするカルシウム量は約800mgですが、骨粗鬆症の予防を目的とする場合は少なくとも1日1000mg以上の摂取が推奨されます。

乳製品や小魚、大豆製品、緑黄色野菜など、カルシウムを豊富に含む食品を積極的に取り入れることが大切です。

また吸収率を高めるために、ビタミンDを含む食品や日光浴を組み合わせるのも効果的です。

骨を強くする栄養素を積極的に摂取する

骨を強くするためにはカルシウムだけでなく、ビタミンD、ビタミンK、マグネシウムなどの栄養素も重要です。

ビタミンDは腸でのカルシウム吸収を助ける役割があり、魚類やきのこ類に多く含まれています。

一方、ビタミンKは骨の形成を促進し、納豆や緑黄色野菜に豊富に含まれます。

マグネシウムはカルシウムとともに骨を構成する重要なもので、ナッツ類や海藻類に多く含まれている栄養素です。

これらの栄養素を意識的に摂ることで、骨の健康を維持しやすくなります。

適量のたんぱく質をとる

たんぱく質は筋肉のもとになるだけでなく、骨のコラーゲン成分の材料にもなります。

十分なたんぱく質を摂取することで、骨のしなやかさが保たれ、骨折しにくい状態を作ることが可能です。

ただし過剰に摂取するとカルシウムの排出を促す可能性があるため、適量を心がけることが重要です。

肉、魚、大豆製品、乳製品など、さまざまな食品からバランスよく摂るようにしましょう。

適度に運動する

骨粗鬆症を予防するためには、適度に運動することが大切です。

骨は運動などにより刺激が加わることで、骨の形成にかかわる細胞が活発化し、より強くなる性質があるためです。

ウォーキングやジョギングといった軽い有酸素運動が有効ですが、難しいようであれば徒歩で歩く距離を増やす、階段の上り下りを取り入れるなど、体を動かす時間を増やすように意識してみてください。

膝や腰に痛みがある方は無理せず、体に負担にならない程度に運動を取り入れてみてください。

日光浴をする

骨粗鬆症の予防のポイントとして、日光浴をすることが挙げられます。

日光を浴びることで、カルシウムの吸収を助けるビタミンDが体内で生成されます。

日光を浴びる時間は30分~1時間程度で良いため、ジョギングやウォーキングといった日々の運動習慣と合わせて意識して取り入れてみましょう。

禁煙・節酒を心がける

骨粗鬆症を防ぐためには、禁煙・節酒を心がけることが大切です。

タバコは食欲低下やカルシウムの吸収阻害などの作用があり、骨粗鬆症を招く原因になり得る危険因子です。

さらにタバコは骨粗鬆症だけでなく、がんや心疾患、呼吸器疾患、消化器疾患などさまざまな病気のリスクとなるため、全身の健康のためにも禁煙が推奨されます。

また、お酒は過剰摂取によってカルシウムの吸収が妨げられることがあり、タバコと同様になるべく控えた方が良いものとなります。

定期的に骨密度測定をする

骨粗鬆症を予防するためには、定期的に骨密度測定をすることが大切です。

骨密度の低下は自覚しにくく、気づいたら骨がもろくなってしまい、骨折しやすい状態になっていることがあります。

定期的に検査を受けることで、骨密度の変化にすぐに気づき、早期治療や適切な対処が可能になります。

特に女性は骨粗鬆症を発症しやすいため、40歳以上になったら一度検査を受けてみましょう。

まとめ

骨粗鬆症の主な原因として、加齢や女性ホルモンの減少、喫煙、飲酒、無理なダイエット、運動不足、カルシウム・ビタミン不足、特定の病気、薬の副作用などが挙げられます。

加齢や女性ホルモンの減少などは避けようがないものですが、その他の食事や運動面が原因となるものは、生活習慣の見直しによって予防することが可能です。

栄養バランスの整った食事や適度な運動習慣などを取り入れ、骨粗鬆症を予防しましょう。

『西尾久リウマチ整形外科』では、大学病院や総合病院と同品質の骨密度検査機を導入しています。

血液・尿検査との併用により、治療効果の判定や今後の予後を示すことも可能なため、骨密度測定を検討している方はぜひ当院までご相談ください。